Erzébeth aime ça

Sur une découverte de cette chère Cuné,

et parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de vous ces jours-ci,

un lien :

(je reviens dès que possible)

« Ce qu'elle a de plus ou de moins, je ne sais...

... Simple fleur poussant

Au-delà de l'enclos »

(haïku de Thierry Cazals, cité dans le roman)

On est tous plus ou moins engoncés dans des certitudes que l'on ferait bien de tempérer de temps en temps.

Par exemple, j'étais persuadée que j'aimerais Philippe Jaenada, le jour où j'ouvrirai enfin un de ses romans. Mais en attendant ce jour-là, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait me décevoir, que je pourrais ne pas être convaincue, que je pourrais être agacée par ses légendaires parenthèses.

Bien qu'il faille généralement se méfier de cette horripilante assurance humaine, j'ai eu raison de m'y fier dans ce contexte précis.

Le Cosmonaute

de Philippe Jaenada (2002, Grasset)

Livre de poche, 319 pages

Cette lecture, ça a été un peu comme si on m'enfonçait un poignard dans le cœur et que je disais, en riant "Allez-y, continuez, j'aime ça !". Autrement dit, ça a été n'importe quoi. Un mélange d'émotions comme j'en ai rarement ressenti en lisant un roman.

Dans le métro, j'étais prise de fous rires inextinguibles pour finalement me retrouver les larmes aux yeux et la gorge serrée de douleur, la page suivante.

Si ce n'était pas dû à l'héroïne, Pimprenelle, et à son amoureux d'Hector, je me serais crue totalement folle.

(ah, on me dit dans l'oreillette que... bref, passons)

Le Cosmonaute, ce serait l'histoire d'un amour fou - au sens premier du terme. Dans une obscure forêt allemande, lors d'un mariage totalement surréaliste où Hector a pour mission de découvrir l'adultère de l'une des invitées (mais pourquoi je vous raconte ça, on s'en fiche pour la suite de l'histoire, c'est tout moi, me perdre dans des détails inutiles...), Hector rencontre Pimprenelle. Le genre de femme qu'on ne peut pas laisser passer.

Hector la trouve délicieuse, charmante, différente - un grain de folie qui ne la rend que plus attachante. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement, le grain, là, est plus gros que prévu. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle est en train de l'enfermer et que lui est déjà trop amoureux pour reculer. Jusqu'à ce qu'elle rentre chez eux, un soir, et :

« Elle a posé son sac US près du téléphone, et m'a tendu son butin avec un regard provocateur et froid :

- Je suis enceinte.

Je n'ai pas réagi. Je m'y attendais, bien sûr. Mais surtout, ça ne représentait pas grand-chose pour moi. Toutes les femmes de la planète sont enceintes, quasiment, tous les hommes entendent un jour ces trois mots - bon, elle est enceinte, la première chose qui me vient à l'esprit c'est que cela va m'attirer beaucoup d'ennuis. Cette fille que j'aime en veut à ma vie, hurle et cogne quand je résiste, me ficelle et m'aspire jour après jour, inéluctablement, puis soudain m'annonce qu'elle a un peu de moi en elle, et que ça va grandir. »

Ce n'est que le début du roman, on sait, comme le narrateur, que le pire reste à venir. Car on ne décide pas impunément de vivre avec une femme malade. Derrière, il faut assumer, supporter, fermer sa gueule (et la poubelle). Car l'une des névroses de Pimprenelle concerne le ménage, la propreté, le rangement. Des TOC qui la bouffent, qui la font veiller jusqu'à 3h du matin parce qu'il faut vérifier que la porte restée ouverte est à dix centimètres de distance du mur, qu'aucun grain de poussière ne s'est installé sur le plan de travail de la cuisine. Hector ne peut plus rien faire; ne peut plus rien toucher. Il ne sait pas remplir correctement le lave-vaisselle, il n'aère pas convenablement les draps. Pimprenelle, enfermée dans ses souffrances, esclave de ses gestes frénétiques qu'elle ne peut pas maîtriser, enferme à son tour Hector dans ce monde de folies, parce qu'elle ne peut pas y survivre seule, parce qu'elle a peur, tellement peur, qu'il la quitte.

Petit à petit, insidieusement, elle lui reproche d'aller boire dans un café sans elle (est-elle si nulle qu'elle n'a pas le droit de l'accompagner ?), de discuter avec ses amis (est-ce qu'elle ne lui suffit pas, elle ? pourquoi chercher un contact extérieur ? s'il l'aimait vraiment, il n'aurait besoin de personne d'autre) - oui, petit à petit, elle lui reproche de vivre. Et lui fait comprendre que, puisqu'ils sont amoureux, rien d'autre ne devrait attirer son attention. Elle lui interdit de téléphoner (il complote derrière son dos, elle en est sûre), même sa famille n'a plus le droit de prendre de ses nouvelles. Pimprenelle, enfermée, malheureuse, détruite, veut faire subir à Hector le poids de ses propres failles. Inconsciemment, peut-être; c'est la maladie qui la domine, on ne peut pas imaginer la raisonner.

Hector, dans tout ça, vous le trouvez peut-être un peu con. Des jolies filles, gourmandes, simples, joyeuses, normales, il y en a des tas; alors pourquoi s'infliger cet enfer quotidien avec Pimprenelle ? Pourquoi ne pas mettre fin à cette relation destructrice, pourrie, irrespirable ?

Parce que décidément, l'homme est surprenant et imprévisible. Parce qu'il est amoureux. Parce qu'il pourrait renoncer à tout, mais pas à Pimprenelle. Parce qu'elle a besoin de lui - et lui besoin d'elle.

Je cause, je cause, mais retenez l'essentiel : Le Cosmonaute est une histoire d'amour qui déchire, qui blesse le lecteur (consentant, lui aussi; finalement, pendant 319 pages, on est un mini-Hector, on a mal mais on reste). C'est un mélange de douleurs et d'espoirs (on se dit, connement, que là où il y a de l'amour, on peut faire des miracles. Oui, mais non), c'est une écriture excessivement géniale (n'ayons pas peur des mots), un point de vue qui semble exprimé avec énormément de recul et de distanciation, ce qui, finalement, fait encore plus mal au cœur. Parce que le lecteur n'ignore pas la grande part autobiographique de ce roman, sa lecture n'en est que plus forte. Il y a comme une envie, je ne sais pas, de se dire que les choses s'arrangeront (même si l'on n'y croit pas vraiment), une envie de demander à Hector s'il est vraiment heureux, là, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt intérêt à partir, à partir vraiment...? Mais non, on le sait, on pose une question conne. Toute histoire d'amour demande des sacrifices, pas vrai. C'est peut-être même à ça qu'on reconnaît une véritable histoire d'amour, à la souffrance qu'elle laisse derrière elle quand on envisage d'y mettre fin.

J'ai terminé la lecture de ce roman au travail, entre deux tâches inutiles, après ça j'ai filé jusqu'à la sortie en espérant ne croiser personne, parce que je savais que je serais totalement incapable de dire ne serait-ce qu'un "Bonne soirée, à demain". Dans le métro, je me suis assise en face d'une femme, une jeune maman, je me sentais bouleversée, je me demandais où était Pimprenelle et comment les gens pouvaient continuer de vivre sans avoir lu ce roman. La femme portait son bébé en écharpe; il dormait à poings fermés (réellement), petite main recroquevillée sur la poitrine de sa mère, le visage entièrement paisible, confiant. On le sentait heureux, en sécurité. Moi, je me retenais pour ne pas exploser en sanglots.

« De manière aberrante (pour des spécialistes, j'entends), ils ont tous estimé qu'elle n'avait pas de souci à se faire - même les psychanalystes, qui ne crachent pourtant pas sur le client. Ils lui ont tous dit à peu près la même phrase (avant de me la renvoyer) : « Allez, vous n'avez pas besoin de moi, vous vous en sortirez très bien toute seule, vous êtes lucide, vous êtes forte. » C'est vrai, et c'est sans doute ce qui me désespère, au sens profond du mot : elle est lucide, elle est forte. (Mais elle ne s'en sortira pas « très bien toute seule ». Ni avec moi. Elle ne s'en sortira pas.) »

Cuné en a déjà parlé.

« Grands dieux, vous ne pouvez donc jamais agir comme tout le monde ? »

Tante Mame

de Patrick Dennis (Auntie Mame : an Irreverent Escapade - 1955)

Flammarion, 2010 (1ère édition française, Salvy Editeur, 1994)

traduction d'Alain Defossé, 382 pages

Quelle plaie, la famille. Il n'y a vraiment qu'Oliver Twist pour prétendre qu'il y a des désavantages à être orphelin. C'est un peu ce que doit penser Patrick, le narrateur de ce roman, quand il se retrouve envoyé chez sa mystérieuse tante Mame, après la mort de son père. L'étrange femme, légèrement fantasque, vit à New York dans une demeure luxueuse, entourée de domestiques aussi atypiques qu'elle.

« - Ton père a-t-il dit quoi que ce soit - à toi, je veux dire - à mon sujet, avant de mourir ? »

Norah m'ayant prévenu que les menteurs allaient tout droit en enfer, j'avalai ma salive et avouai : « Il a simplement dit que vous étiez une femme très spéciale et qu'être entre vos mains était un sort qu'il n'aurait pas souhaité à un chien, mais que l'on ne choisit pas à qui l'on emprunte et que vous étiez ma seule parente vivante. »

Il y eut un silence. « Quel salaud », dit-elle enfin, d'une voix égale. »

C'est ainsi que tout démarre, entre Patrick et sa tante Mame; il serait rébarbatif et peu constructif d'énumérer toutes les aventures qui les attendent (par contre, je peux préciser que tout cela démarre dans les années 20, un repère temporel n'est jamais superflu, n'est-ce pas). Sachez simplement que la vie avec cette tante farfelue, soucieuse de son apparence et de ses robes en soie, ne va cesser d'étonner le jeune garçon, et de lui apprendre que, décidément, sa tante, elle, n'apprend rien. Mêlée à des histoires extraordinaires (quand on prétend être une championne hippique alors qu'on a une peur bleue des chevaux, cela peut amener à subir quelques situations légèrement compliquées), Mame a cette faculté extraordinaire de ne jamais s'avouer vaincue - et de ne jamais tirer la moindre leçon de ses échecs. Quoi qu'il se passe, elle fonce, tête baissée - et ne réfléchit éventuellement que plus tard, s'il lui reste assez de temps pour ça.

Le roman, d'abord centré sur cette figure charismatique et étrange, se tourne au fur et à mesure vers Patrick, qui grandit et tente de se faire une place dans la société, mais aussi dans son étrange famille (constituée d'une seule personne, soit, mais c'est une famille quand même, non ? Non ?). Des années fastes à la crise de 29, de la haute bourgeoisie New yorkaise à l'empreinte coloniale laissée dans une demeure du Connecticut, de la tendre enfance de Patrick jusqu'à sa vie d'adulte, Tante Mame nous plonge dans une Amérique à la fois enthousiaste et fragile, où faire preuve de mordant et d'optimisme peut largement contribuer à mener une existence meilleure.

Mame amuse autant qu'elle énerve, se comportant inlassablement comme une adolescente dans la fleur de l'âge; mais derrière ces apparences exubérantes, si l'on creuse un peu, on découvre une femme sensible et concernée par le bien-être de ceux qui l'entourent.

Le roman peut se lire comme un tas d'aventures indépendantes, chaque chapitre formant une unité, et dont les éléments sont peu rappelés dans les pages qui suivent; pour cela, il est sans doute bon de prendre son temps en découvrant Tante Mame, une lecture intensive pouvant probablement ennuyer.

Qu'ajouter ? C'est frais, et à l'image de sa couverture: pétillant et chic. Un divertissement qui fait autant de bien qu'une après-midi passée au soleil (c'est de saison, il paraît).

« Est-ce toi, mon petit amour ?

- Oui, Tante Mame », répondis-je, passant la tête par la porte. « Vous ne dormez pas ?

- Si, bien sûr, chéri, je dors toujours assise, avec une carte déployée sur les genoux et toutes les lumières allumées. C'est tellement napoléonien. »

Cuné m'a offert ce roman lors du swap NY, qu'elle en soit remerciée autant qu'elle le mérite ! :-)

Emeraude vous en parle aussi.

"Sensuelle et débridée, audacieuse et provocante"

Aujourd'hui, Chiffonnette et Fashion lancent la Seconde Édition des Harlequinades, événement mondialement connu, reconnu et attendu.

Le but du jeu est de voir si l'on peut survivre à la lecture d'un Harlequin - ou pas. Je vous avouerai que ma contribution de l'année dernière m'a laissé des séquelles irrévocables (je ne peux plus lire de roman où le héros masculin a le regard ténébreux et les lèvres frémissantes - je peux faire juste une exception pour les yeux mordorés, mais uniquement si leur possesseur scintille au soleil) (je vous avais bien dit que ça laissait des séquelles !).

Ma mère étant soucieuse de ma santé mentale (non, je plaisante), elle a tenu à me dispenser des Harlequinades, saison 2. Vous ne me croyez pas ?

Voyez donc sa lettre délicatement manuscrite :

(cliquez dessus, les amis)

(Chiffonnette, je suis désolée, ma mère a honteusement oublié de te citer dans l'en-tête, mais tu sais, à son âge...) (en vérité, deux f, deux n, deux t dans le même mot, c'était trop pour elle)

J'espère que ce mot, 100% véridique, fera taire les viles âmes qui tentent (ici ou ailleurs) de me persuader de participer (oui, Louise, je parle de toi). Ma mère a dit que je ne pouvais pas, sa parole est d'évangile, n'essayez pas de la remettre en question.

Ne doutez pas du chagrin qui m'envahit à l'heure actuelle, c'est avec de grands regrets que je ne vais pas participer cette année à cette merveilleuse fête virtuelle, où l'amour envahit les écrans et la vie de nos chères lectrices.

(j'espère être crédible)

Quoi qu'il en soit, je souhaite de fabuleuses Harlequinades aux guerrières qui se lancent dans l'aventure, que les muscles saillants et la peau luisante de sueur des héros vous ouvrent les portes d'un monde meilleur, où l'éden est à portée de main.

(Amen)

Les logos officiels sont made in Ofelia, dieu que je suis heureuse d'avoir eu le génie de la demander en mariage avant vous tous, ou vous me l'auriez arrachée avec la brutalité et la folie que je vous connais - ne niez pas.

(oh mon dieu, sur le site officiel des éditions Harlequin, on peut lire des romans en intégralité, dont un qui rapporte la rencontre incongrue et fascinante d'une jeune citadine et d'un fermier qui lui sauve la vie, cela me rappelle l'émission de mon été, c'est beau, je frémis d'impatience et de curiosité sur mon fauteuil en simili-cuir, mais comment résister à une telle tentation ?)

Si vous voulez savoir

Mes chers amis-lecteurs,

Vous pouvez me remercier, vous avez échappé au pire; je pensais vous gratifier d'un petit billet personnel ce soir or, en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était outrageusement personnel, et que vous n'en méritiez pas tant.

Ainsi, faisant preuve d'une auto-censure mise à rude épreuve, je vous épargne mes phrases langoureuses et mes éternelles lamentations. Mais parce que vous aimeriez quand même savoir de quoi il retourne, je vous offre généreusement un résumé de la situation :

Je ne lis plus - C'est scandaleux, c'est le premier été de ma vie où j'ai si peu de vacances, à qui s'adresse-t-on pour se plaindre ? - Il m'est devenu impossible d'écrire - Et je n'ai toujours pas mangé de glace à l'italienne alors qu'on est quand même le 11 juillet - Je suis fatiguée de me forcer à alimenter ce blog - Rouge ou turquoise, le vernis pour les pieds ? - Il faut que je devienne studieuse et me lance dans un apprentissage de longue haleine pendant mon temps libre - Je crois que je vais me couper les cheveux - J'attends toujours que Haut&Fort se bouge pour mon déménagement bloguesque (à force, je ne sais plus quoi faire) - Je cherche éperdument un prénom pour le petit chaton que je n'adopterai finalement pas - J'en ai ma claque d'à peu près tout - Mais le champagne, j'aime toujours ça - Aucun livre ne me tente plus, et je suis incapable de me concentrer sur la moindre chose, et ce depuis trois semaines - Toujours pas de nom, non plus, pour mon merveilleux nouveau smartphone - Je vais me rouler en boule pendant quelques temps et je verrai bien ce qui en ressort - Soyez sages en attendant, je vous surveille - Et je vous souhaite un très bel été, même si l'on se recroisera forcément entre temps, ici et ailleurs. C'est comme une promesse que je vous fais. En attendant : profitez !

« Vous êtes la nouille croustillante dans la salade de la vie »

La passerelle

de Lorrie Moore (A Gate at the stairs, 2009)

Éditions de l'Olivier, 2010, 361 pages

traduction de Laëtitia Devaux

|

« La vie était insupportable, et pourtant tout le monde la supportait. »

Une fois qu'on l'a rencontrée, on peut difficilement oublier Esther Greenwood; figurez-vous que je lui ai trouvé un genre de grande sœur, un double littéraire qui aurait vécu à notre époque.

Tassie quitte la ville de son enfance, un endroit où il ne se passe rien, pour faire ses études dans un lieu un peu plus civilisé où elle va, pour sa vingtième année, être confrontée à certaines réalités de la vie (quelle expression merdique), parfois bénéfiques, parfois nauséeuses.

Tassie vit en colocation avec une fille aussi délicieusement perdue qu'elle. Elle suit des cours aux thématiques très variées (grosso modo, elle étudie le vin, le cinéma et l'ambiance feng-shui), elle gratte sa guitare, elle s'ennuie. Puis elle tombe amoureuse et rencontre un couple qui cherche à adopter un enfant; alors, Tassie, deviendra la baby-sitter de Mary-Emma, une adorable petite fille métisse, un peu délaissée par ses parents adoptifs (la femme, Sarah, dirige un restaurant renommé, et l'homme semble occupé ailleurs, tout le long du roman).

On pourrait croire qu'il ne se passe rien d'extraordinaire dans ce roman; il s'agit juste d'une jeune fille qui prend le taxi pour la première fois de sa vie, qui va être confrontée au petit racisme des citadins, et qui va regretter d'avoir appris des mots d'amour en portugais. Et pourtant, il se passe tout. Il se passe la découverte de la vie et de ses horreurs. Il se passe une année dans la vie d'une jeune fille qui ne vit rien de banal et qui réagit comme elle peut. Tout cela, néanmoins, ne s'écrit pas sans humour ni ironie. L'une des grandes forces de La passerelle, c'est cet étrange recul sur les événements (la narratrice (Tassie elle-même) raconte son histoire a posteriori), ces touches de candide ironie qui permet, malgré tout, de supporter bien des choses.

« Il y eut un long silence pendant lequel elle se contenta de caresser le bras endormi de la jolie Marie-Emma. Pour finir, elle dit à voix haute, et à personne en particulier :

- Je me demande sil y a dans l'annuaire des gens qui s'appellent Hitler. »

Tassie côtoie des êtres totalement marginaux, même si on pourrait les croire normaux au premier regard. Sarah, la gérante du restaurant, est d'une étrangeté indéniable; ses propos (la citation précédente parle d'elle), sa conduite, ses réflexes montrent bien à quel point cette femme n'entre pas dans le moule conventionnel de la famille américaine (elle passe au four les livres qu'elle emprunte à la bibliothèque, pour tuer les germes), et le lecteur comprendra pourquoi au fur et à mesure - même si l'explication glace le sang. Il y a des revirements étonnants dans ce roman, des histoires qu'on aurait préféré ignorer, tout comme Tassie d'ailleurs. Mais sur ces histoires-là que la jeune fille va justement se construire, alors il est important que l'on sache, nous aussi.

« As-tu remarqué que les gens qui commencent par : "Je ne suis pas raciste", tu sais d'emblée qu'ils le sont ? »

Ne comptez pas sur moi pour vous offrir une présentation digne de ce roman; il y a dans la plume de Lorrie Moore une gravité et une finesse qui rendent cette histoire terriblement attachante. Le portrait de Tassie est si délicat, si juste, si travaillé, qu'on a l'impression de réellement connaître la jeune fille (en fait, c'est une frustration personnelle : j'aimerais la connaître). Tassie lit Sylvia Plath, écrit des chansons profondes ("Soir d'été, viande crue") avec sa coloc, et passera l'été dans un costume de faucon, à courir dans un champ pour faire fuir les rongeurs avant le passage de la batteuse. A la fois terriblement banal et totalement incongru.

A l'inverse de son acolyte Ester Greenwood, on n'est pas inquiet pour Tassie quand se termine le roman; on sait qu'elle trouvera la force de continuer, et que le bonheur ne l'épargnera pas. La passerelle qu'elle a traversée, pour ses vingt ans, lui a en quelque sorte ouvert suffisamment de portes pour qu'elle soit désormais parée aux autres obstacles qu'elle rencontrera fatalement.

Je ne sais comment vous dire à quel point cette lecture fut un bonheur; j'ai adoré rencontrer ces personnages, cette douce folie et ces tristes vies, je me suis attachée à Tassie comme si elle existait réellement, j'ai encadré un nombre incalculable de passages, j'ai été émue et j'ai souri. Voilà l'essentiel : oubliez mes ratures mais retenez le titre du roman.

« Le vent rabattait mes cheveux et les transformait en un enchevêtrement de paille rêche. Surtout, ne jamais se décourager. Jamais. Même si on était une gorgone. Je pris cette résolution. »

Trois lectrices vous présenteront le roman mieux que moi : Cathulu, Le livraire et Amanda (pour te répondre : je ne me suis pas reconnue en Tassie, personnellement, mais je trouve ton regard très flatteur pour moi, alors, merci !).

Et un grand merci à Cuné, évidemment !

Pour terminer en beauté, un dialogue entre Tassie et son frère :

« - J'ai déconné à une interro et j'ai été convoqué chez le principal.

- C'est-à-dire ?

- J'ai écrit que Gandhi était un cerf.

- Un cerf ?

- J'ai confondu Gandhi et Bambi.

- Quoi ?

Il était très intelligent, donc il faisait tout très vite, sans la moindre patience. Et il avait tendance à laisser échapper des choses. »

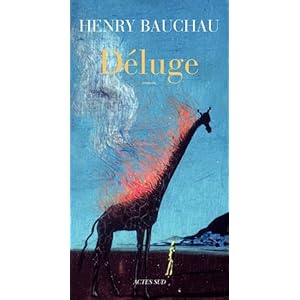

« Pour réduire ce feu, il faudrait le déluge »

Déluge

d'Henry Bauchau

Actes Sud, mars 2010

170 pages

Il y a quelque chose d'émouvant à tenir entre ses mains ce qui sera sans doute le dernier roman publié du vivant d'un auteur. Henry Bauchau, 97 ans, ne change pas; il continue de graviter autour des thèmes qui lui sont chers, et qui ont alimenté son oeuvre et sa vie.

Ne me demandez pas une présentation formelle de Déluge; ma lecture un peu brouillonne remonte il y a plusieurs semaines.

J'ai lu ce Déluge comme chacun des autres livres qui me passent sous les yeux - un crayon à la main. Incapable de lire autrement. Avant de commencer à écrire ces quelques lignes, j'ai relu les passages que j'ai encadrés, ceux que j'ai commentés; et mes commentaires, heureusement rares, ne sont pas forcément élogieux.

« Je fais ce que je peux là où il me semble pouvoir sauver quelque chose. »

Il vous suffit de savoir qu'il est question ici d'art et de maladie. De folie et d'espérance. Il y a cette femme, Florence, submergée par une grave maladie qui l'a fait quitter Paris pour se reposer (mourir ?) en provence. Elle y rencontrera Florian, un peintre un peu fou pris par le désir de brûler ses dessins, ses toiles. Si Orion était là, il qualifierait Florian de bazardifié - mais, qu'on ne s'inquiète pas, Orion est bien présent dans ce roman-ci, son fantôme rôde avec une insistance un peu trop appuyée. Florian, ce serait un Orion adulte. Un homme foutu, suivi par une thérapeute mystérieuse (elle est elle-même à Paris) qui rappelle, là encore, quelques autres personnages de la vie et de l'oeuvre d'Henry Bauchau (je n'entre pas dans les détails, par fatigue et par paresse).

Qu'ajouter ? D'autres figures (masculines, féminines), gravitent autour de Florian et Florence, il y a les hommes du port et les amies féminines, il y a, en quelque sorte, des repères de la vie normale à quoi se raccrocher quand l'oeuvre prend trop de place. Car l'idée, l'inspiration, la voici : Florian veut peintre une immense toile, une fresque qui illustrerait le Déluge, et qui serait peut-être détruite par le feu ensuite. Seulement, c'est un travail qui ne peut être accompli seul; d'où la (forte) présence de Florence, d'où les autres figures qui gravitent autour d'eux.

On sent, irrémédiablement, que les deux protagonistes s'enfoncent dans une destruction respective avec ce travail; il s'agit clairement de peindre pour vivre - initialement, Florence est une "lettrée", ce qui la tourne plus aisément vers l'écriture mais, incapable d'exprimer ce qu'elle aimerait partager, Florian l'aide à se tourner vers la peinture. Peindre, c'est dire - et c'est entendre.

Ce que je vous raconte est d'une platitude désolante; la faute à ma mauvaise mémoire, et à ma mauvaise volonté aussi sans doute. Je n'ai pas été la seule à être déçue par ce Déluge qui semble ressasser des thèmes fortement bauchaliens sans y ajouter une quelconque profondeur - je ne dis pas pour autant que c'est un livre inutile, un livre raté. Mais ce qui y est dit, a déjà été mieux dit ailleurs, par Henry Bauchau lui-même. Il suffit de lire L'enfant bleu pour en être convaincu; Florian ne peut prétendre à la même force et à la même profondeur qu'Orion.

Là où le bât blesse, sans doute, c'est qu'on sent que Déluge est une oeuvre de fiction, une oeuvre fantasmée. Là où d'autres romans puisaient dans l'autobiographique, ou dans le sensible (Henry Bauchau n'a jamais choisi les thèmes de ses romans à la légère, même quand il a récrit Oedipe et Antigone, c'était un besoin assourdissant pour lui, c'était une rencontre qui devait se faire et qu'il ne pouvait ignorer. Et s'il a choisi ces personnages mythiques-là, ce n'est pas par hasard. L'aveuglement du premier et la Lumière de la seconde, Henry Bauchau les connaissait au quotidien), Déluge veut regrouper trop de thèmes disparates en un nombre trop limité de pages. On n'a pas le temps de connaître les personnages. On n'a pas le temps de s'attacher, ni de comprendre. Et le propos de l'auteur est parfois discutable. Je raconterai, et tant pis si je dévoile un passage important en l'écrivant, je m'en fiche, que Florence guérit, comme par miracle, de sa grave maladie. L'oeuvre la sauve. L'amour, aussi.

Mais cette guérison si brusque, si soudaine, semble boîteuse; quelque chose coince. Peut-être qu'Henry Bauchau voulait se rassurer, ou peut-être voulait-il rassurer son lecteur. Mais à cette guérison, si invraisemblable, je préfère la déchirure et l'espérance. Je ne dis pas que la guérison est impossible - elle est essentielle, elle est réelle, elle ne peut que faire partie des buts de l'homme. Mais cette grave maladie qui s'évapore aussi vite, oh, non. Je n'y crois pas. Elle n'a pas de sens; cette guérison est trop profonde pour être vraie. Trop profonde.

Bien sûr, il y a de belles choses dans ce roman; il y a cet incroyable aveu amoureux de l'auteur envers la création artistique - en tant que réalisation de soi, en tant que catharsis. Il y a aussi, clairement, les regrets d'un vieil homme qui a dû abandonner la peinture au "profit" d'un travail sagement rémunéré; on sent qu'Henry Bauchau n'a jamais pu s'accomplir totalement, et qu'il projette beaucoup de lui dans cette fresque qu'il n'aura pu peindre que dans la fiction, un stylo à la main.

Déluge est une oeuvre étrange, où les personnages entretiennent des relations étonnantes (parfois ambigües), où le propos est parfois hasardeux. Mais cela reste Henry Bauchau, que les choses soient claires. J'ai lu ce roman en sentant une infinie douceur, à l'abri du reste du monde; il me restera précieux (le roman, pas le monde...) parce que son auteur est un compagnon fidèle, une lueur d'espérance quand le quotidien vacille un peu.

C'est un ami.

Et comment un ami pourrait-il me décevoir ?

« Le ciel qui se couvre annonce le début du déluge, et on voit que Florian pense malgré lui: Les hommes ne changeront pas. Ils seront toujours les mêmes, surchargés de désirs impossibles, et prêts à se précipiter, la tête haute, dans le malheur, les guerres et les famines. Ce que nous voyons sous le pinceau de Florian est triste, désespéré peut-être, mais admirable de force et de couleurs. Je pense : Oui, l'homme est quelque chose de terrible. »

Aujourd'hui, Chiffonnette vous parle du même livre.

Bellesahi et Hécate en ont déjà parlé, avec des mots bien plus justes (et positifs) que les miens. Ecoutez-les !

Un pique-nique à la Prairie des Filtres

Il y un an, jour pour jour, je rencontrais Ofelia lors d'un pique-nique sur les berges de la Garonne.

Il faisait chaud, terriblement chaud, ce 27 juin-là.

Entre une blague sur la fin du monde, une méchanceté sur les héroïnes austeniennes et un carrot cake délicieux, on s'est séduites l'une l'autre (c'est beau, n'est-ce pas).

Depuis, elle a été pour moi un soutien inestimable. Une amie qui m'émeut et qui me fait hurler de rire.

Pour fêter ce premier anniversaire, voici un montage qui regroupe quelques petits points communs entre elle et moi :

You're the best, ma petite fraise des bois.